МИНЕРАЛЬНЫЕ ВЕЩЕСТВА

В настоящее время в теле животных установлены почти все минеральные элементы, имеющие в составе почвы (более 100). Они входят в состав тканей, органов, клеток, биологических жидкостей и продукцию. Недостаток или избыток минеральных солей и их пло-хое усвоение приводит к нарушению обмена веществ и воспроизводительной функции животных. Влияние минеральных веществ на воспроизводство неодинаково. На воспроизводство сильно влияет обеспеченность организма кальцием и фосфором. В организме животного кальций служит материалом для построения костей ткани, он входит в состав мембран всех клеток и усиливает резистентность организма к заболеваниям. Регулирует кислотно-щелочной баланс, регулирует возбудимость гладкой мускулатуры органов размноже-ния и его недостаток характеризует дряблость матки. При кислом типе кормления организм обедняется кальцием, нарушается кислотно-щелочной баланс, что сказывается ослаблением работы всего организма и возникает бесплодие.

ФОСФОР. Фосфор также как и кальций входит в костную и другие ткани и органы. Участвует в минеральном и углеводно-жировом обмене. Сокращает все виды мышц, регулирует работу нервной ткани, и эндокринной системы, входит в основные буферные системы.

Недостаток или плохое усвоение фосфора проявляется в удлинении сроков инволюции матки и увеличении числа осеменений, атрофии яичников. Усвоение кальция и фосфора взаимосвязано и зависит от наличия витамина Д и уровня сахара и протеина. Недостаток сахара, как и избыток белка, кислый тип кормления не способствуют усвоению указанных элементов. Плохо усваиваются минеральные вещества и гиподинамин при кетозе, гиповитаминозах.

МАГНИЙ. Роль магния чаще проявляется на воспроизводстве через ухудшение усвоения кальция и фосфора. Недостаток магния в

рационе вызывает повышенную нервную возбудимость и ухудшение оплодотворяемости. При интенсивном кормопроизводстве нередко весной коровы заболевают магниевой тетанией и выход молодняка

уменьшается за счет падежа стельных животных.

НАТРИЙ. КАЛИЙ. ХЛОР. Эти элементы играют важную роль в пищеварении и обмене веществ, но непосредственно на воспроизводство они влияют меньше. Отдельные ученые отмечают, что при недостатке натрия ослабляет рост телок. Избыток калия с кормами вызывает понос у животных и нарушает продолжительность полового цикла.

МИКРОЭЛЕМЕНТЫ

Более сильное влияние на воспроизводство оказывает уровень отдельных микроэлементов в рационе. Огромные территории в Российской Федерации не имеют в кормах достаточного количества йода, а отдельные области- селена, кобальта. Эти элементы особенно взаимосвязаны с воспроизводством.

ЙОД. Йод влияет на функцию щитовидной железы и является

составной частью гормонов тироксина и трийодтронина. Эти гормоны

влияют на белковый обмен, рост и развитие молодняка, они участ-вуют в формировании половых гормонов. Недостаток йода в организ-ме приводит к задержанию последа, тихой охоте, нарушению эструса и низкой оплодотворяемости. Длительный недокорм йодом влияет на

нервную деятельность коров и телок и ослабляет половую доминан-ту, что проявляется отсутствием охоты. Недостаток йода в кормах усиливается в связи с его летучестью при силосовании, сенажиро-вании и сушке. Следует также отметить, что голштино-фризский и ост-фризский скот имеет повышенную потребность в йоде в связи с длительной селекцией в приморских зонах высокого содержания йо-да. Поэтому почти во всех Регионах России требуется добавка этого элемента в корм.

КОБАЛЬТ. Исследования показали, что в отдельных зонах страны (Калининградская обл., Нечерноземная зона) в почвах и кормах содержится недостаточное количество этого микроэлемента. У животных возникают патологические процессы, сопровождающие потерей аппетита, исхуданием, изменением шерстного покрова, заболеванием органов дыхания, рождением ослабленных телят, заторможением охоты, нарушением менструального цикла, снижением оплодотворяемости и бесплодием. Отрицательное влияние недостатка кобальта на состояние здоровья объясняется тем, что он входит в состав витамина В12, который у жвачных синтезируется в рубце и других отделах пищеварительного тракта. Для профилактики гипокобальтоза используют соли кобальта или готовые препараты витамина В12 (биовит-40, КМБ-12, мицелий актипомицетов). Институт химического синтеза РАН изготовил препарат амбиол, не содержащий кобальта, но по активности близкий к витамину В12. Как показали научные и производственные испытания доцента РАМЖ Варнавского А.Н. этот препарат значительно улучшает воспроизводство у коров, усиливает жизненность телят.

МАРГАНЕЦ. Марганец входит в состав многих ферментов: аргиназы, энолазы, фосфоглюкомутазы, тиаминазы, фосфатазы, участвующих в окислительно-восстановительной системе организма. Он также оказывает влияние на синтез гемоглобина в крови и росткового слоя костей. Поэтому незначительный дефицит марганца проявляется в нарушениях воспроизводительной функции; проявляющих в отсутствии охоты, расстройстве полового цикла, удлинении сервис-периода, увеличении числа случаев абортов и недоразвитости плода при рождении и т.д. Дефицит марганца у быков сопровождается снижением оплодотворяемости сперматозоидов и уменьшением объема эякулята. Дефицит марганца в организме зависит не только от его содержания в рационе, но и от наличия и соотношения кальция и фосфора. С увеличением выше потребности организма кальция интенсивность всасывания марганца начинает снижаться. Дефицит марганца также проявляется при большом количестве в рационе кукурузного силоса или свекловичного жома или концентратов. Сильно щелочные почвы препятствуют усвоению растениями марганца. Дефицит в рационе марганца покрывается за счет добавок солей. Марганец не обладает токсичностью и в практике не отмечено им отравление коров и телок.

ЦИНК. Цинк является составной частью многих ферментов, ре-

гулирующих углеводно-жировой и частично белковый обмен. Он входит главным образом в состав ферментов поджелудочной железы, но и имеется в других органах и тканях. При недостатке цинка у ко-ров наблюдается случаи ранней смертности эмбрионов и тяжелых ро-дов. Полагают, что цинк участвует в синтезе половых гармонов, а также в регуляции кислотно-щелочного равновесия организма. Дефи-цит цинка у коров может возникать при высоких дозах в рационе белка, кальция и фосфора, при этом в кишечнике образуются труд-норастворимые и малоусвояемые комплексы с цинком. Дефицит этого элемента в рационах обычно устраняется скармливанием солей. Однако цинк обладает токсичностью и его уровень в сухом веществе

рациона не должен превышать 50 мг/кг корм.

СЕЛЕН. Последние годы установлено, что существует тесное физиологическое взаимодействие между селеном и вытамином Е. Се-

лен интенсивно влияет на белковый и аминокислотный обмен, осо-бенно на образование и усвоение серосодержащих аминокислот, воздействует на процессы тканевого дыхания, иммунобиологическую

реакцию организма. Дефицит селена ведет к снижению оплодотворяе-

мости, учащению случаев абортов, мертворожденности и задержанию

последов. В сбалансированных рационах по селену и витамину Е оп- лодотворяемость достигает максимальных величин. Недостаток про-теина, энергии и дефицит витамина Е ухудшает всасывание и усвое-ние селена. Однако избыток селена опасен для здоровья животных для крупного рогатого скота МДУ оставляет свыше 0,5 мг/кг корма. При отравлениях нарушается координация движений, наблюдается общее угнетение, диарея, метеоризм рубца. Поэтому при добавках селена в рацион или при приготовлении премиксов надо соблюдать предельную осторожность.

МЕДЬ. Медь широко распространена в природе и тесно связана с гумусовым слоем, но усваивается растениями плохо. Потребность в меди у крупного рогатого скота находится на уровне 5-7 мг/кг корма. Медь -жизненнонеобходимый элемент она входит в состав фи-зиологически активных групп многих ферментов и прежде всего ци- тохромоксидазы, участвующей в усвоении кислорода в тканях и из-быток меди в рационе приводит к глубоким нарушениям функций ор-ганизма. У коров развивается анафродезия, нимфомания и ранняя смертность эмбрионов. Более сильно недостаток меди проявляется в форме анемии и задержке роста молодняка. Медь токсична и МДУ для крупного рогатого скота составляет 30 мг/кг корма. В рационе восполняется с премиксом или в виде минеральных солей.

Среди других элементов, оказывающих влияние на воспроиз-водство, выделяют ртуть, свинец, кадмий, мышьяк, фтор, никель, молибден. Их действие рассматривается в первую очередь, под уг-лом токсичности, а дефицит в рационе бывает исключительно редко. В условиях загрязнения окружающей среды вероятность токсичности

кормов воззрастает во всех зонах России

ВИТАМИНЫ

Учитывая сильное влияние витаминов на воспроизводство и их взаимодействие с металлами (Е и Д), рассмотрим современные данные по их использованию. Для нормализации обмена веществ и улучшения воспроизводства у коров и телок в рационе контролируют обеспеченность жирорастворимыми витаминами Д и Е, а витамин А нормируют по каротину или дополняют рацион готовой формой витамина А.

ВИТАМИН А. Витамин А участвует в обеспечении нормального состояния эпителия кожи, дыхательных путей, пищеварительного тракта, половых органов. Недостаток витамина А приводит к сниже-нию приспособляемости глаз к темноте и развитию "куриной слепо-ты". При более сильной недостаточности этого витамина наступает более тяжелое заболевание органов зрения- ксерофтальмия. Витамин А принимает участие в обмене белков и минеральных веществ, повы- шает содержание гликогена в мышцах, сердце и печени, участвует в синтезе гормонов коры надпочечников.

Велико влияние витамина А на воспроизводство. Недостаток витамина А у коров приводит к ухудшению формирования слизистых оболочек матки и влагалища, они становятся уязвимыми для пато-генной микрофлоры:

к гипофункции и атрофии яичников;

снижению оплодотворяемости;

появлению фетопатита;

эмбриональной смертности;

ослаблению и рождению мертвых телят;

задержанию последов и инволюции матки.

Недостаточность витамина А можно определить с большим трудом, так как наряду с А- гиповитаминозом часто отмечается и не-достаток других веществ, например, витамин Е оберегает витамин А от окисления.

Витамин А синтезируется кишечником из каротина растений.

Крупный рогатый скот единственный вид животных, который, наряду

с витамином А, нуждается и в каротиноидах. Обычно к весне каро-тиноиды кормов разрушаются и животные испытывают недостаток витамина А. Синтез витамина А ухудшается при концентратном и силосном типе кормления. Избыток кислых кормов в рационе препятствует синтезу и усвоению витамина А. Высокопродуктивные коровы даже летом при изобилии каротина в зеленом корме не способны обеспечить себя достаточным уровнем витамина А и нуждаются в добавках в рацион, на что обращено внимание в современных рекомендациях по витаминному питанию.

ВИТАМИН Д. Витамин Д в зоотехнии часто называют антирахическим, однако не меньшее значение он имеет при воспроизводстве стада. С одной стороны он стимулирует всасывание кальция в пищеварительном тракте, с другой влияет также на функцию желез внутренней секреции: гипофиз, парощитовидные, щитовидную, надпочечники, поджелудочную. Деятельность желез находится в прямой зависимости от содержания кальция в крови, которая его доставляет к органам и тканям. Синтезируется витамин Д из эргостеринов растений под действием ультрофиолетовых лучей. Животные содержат в крови и под кожей 7- дегидрохолестерин, который также под влиянием ультрофиолетовых лучей превращается в витамин Д. Поэтому важно животных прогуливать вне фермы даже когда нет солнца, ибо ультрофиолетовые лучи проникают через облака и туман. Витамин Д оказывает влияние на воспроизводство опосредствованно через кальциево-фосфорный обмен и работу желез внутренней секреции. При недостатке витамина Д больше всего страдает молодняк, в том числе телки случного возраста. Витамин Д частично теряет свою активность и хуже всасывается при кислом типе кормления и нарушении пищеварения. Основными источниками витамина Д являются: сено солнечной сушки, сенаж, зеленый корм, при этом бобовые культуры его содержат значительно больше чем злаковые. При недостатке витамина Д в кормах он может восполняться синтетическими препаратами.

ВИТАМИН Е. Этот витамин обладает широким спектром действия и значение его в полной мере еще изучено не до конца. Недостаточность его вызывает снижение оплодотворяемости, аборты, рассасывание плода на ранней стадии беременности, дегенерацию семенников, мышечную дистрофию в виде дегенерации скелетных и сердечной мышц, энцефаломаляцию, ожирение и некроз печени, коричневую пигментацию жировой ткани и матки. Витамин Е в пищеварительном тракте оказывает антиокисляющее действие на витамин А и каротин. Установлена также тесная связь селена и витамина Е. Они взаимно усиливают свои функции и связаны с серосодержащими аминокислотами. Витамина Е много в зародышах зерна, отрубях, зеленом корме, отходах пивоваренного производства.

Отечественная и зарубежная промышленность выпускает искусственные препараты этого витамина (в виде порошка, масляного раствора и драже), а также комплексные витаминные препараты А, Д и Е.

ВИТАМИН С. В литературе отмечается о благотворном действии парэнтерально введеной аскорбиновой кислоты при различных формах бесплодия крупного рогатого скота. Так, введением витамина С в дозе 1-2 г на 500 кг живой массы 1-2 раза в неделю удалось значительно повысить половую активность молодых бычков и устранять различные функциональные нарушения в половых органах коров, особенно нарушения функции яичников. Отмечается также при метритах повышение витамина С в крови как защитная реакция организма на внедрение инфекции в матку.

ВИТАМИН К. Витамин К имеет несколько групп, которые обладают антигеморрагическим действием и способствуют заживлению катаральных процессов в матке. Его недостаток обнаруживается весной и летом, когда у коров проявляется бурно охота, то из матки могут появляться кровяные выделения. Витамина К много в зеленом корме бобовых, сене, горохе, сое. Он вырабатывается микрофлорой рубца и при нормальной его работе проблем с обеспечением коров и телок не возникает. В настоящее время витамин К не нормируют, а при необходимости делают инъекцию животным в лечебных целях.

ВИТАМИН F (линолевая кислота). Витамин F входит в комплекс

жирорастворимых витаминов, участвует в обмене веществ, особен-ности формирования кожных покровов. Однако его недостаток может

отразиться на общем состоянии здоровья животных.

ВИТАМИНЫ ГРУППЫ В (В1, В2, В3, РР, В5, В6, Вс, В12, Вн и др.). Водорастворимые витамины группы В обеспечивают все жизненные процессы организма. Они имеются в кормах, но основное количество образуется в желудочно-кишечном тракте жвачных и нарушение пищеварения негативно сказывается на здоровье и воспроизводство животных. Для коров и телок в практике еще не используют указанные витамины. Имеется лишь сообщение ВИЖа о положительном эффекте скармливания витамина В 45 0(обозначается еще РР, никатиномид) высокопродуктивным коровам, но результаты исследований не связаны с воспроизводством и заслуживают глубинную экономическую проработку.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВИТАМИНОВ И ИХ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ПРАКТИКЕ

Недостаток или избыток одного витамина может ослабить или

усилить влияние одного или несколько других витаминов. При час-тичной недостаточности рибофлавина (В2), добавка витамина С улучшает аппетит, повышает содержание рибофлавина в печени, уси- ливает рост молодняка и снижает падеж скота. Витамин В12 осинтезируется в рубце только при наличии кобальта. Витамин Е оказывает сберегающее действие в кишечнике и печени. Усвоение всех витаминов и многих минеральных веществ связано с уровнем белка и углеводов. Витамин Д в больших дозах перед отелом профилактирует родильные парезы у коров, нормализуя кальциевый обмен. Многочисленные стрессовые условия встречающиеся в практике кормления и содержания животных, разнообразие продуктивности коров и телок вызвали необходимость повысить и дифференцировать в России нормы скармливания витаминов и микроэлементов.

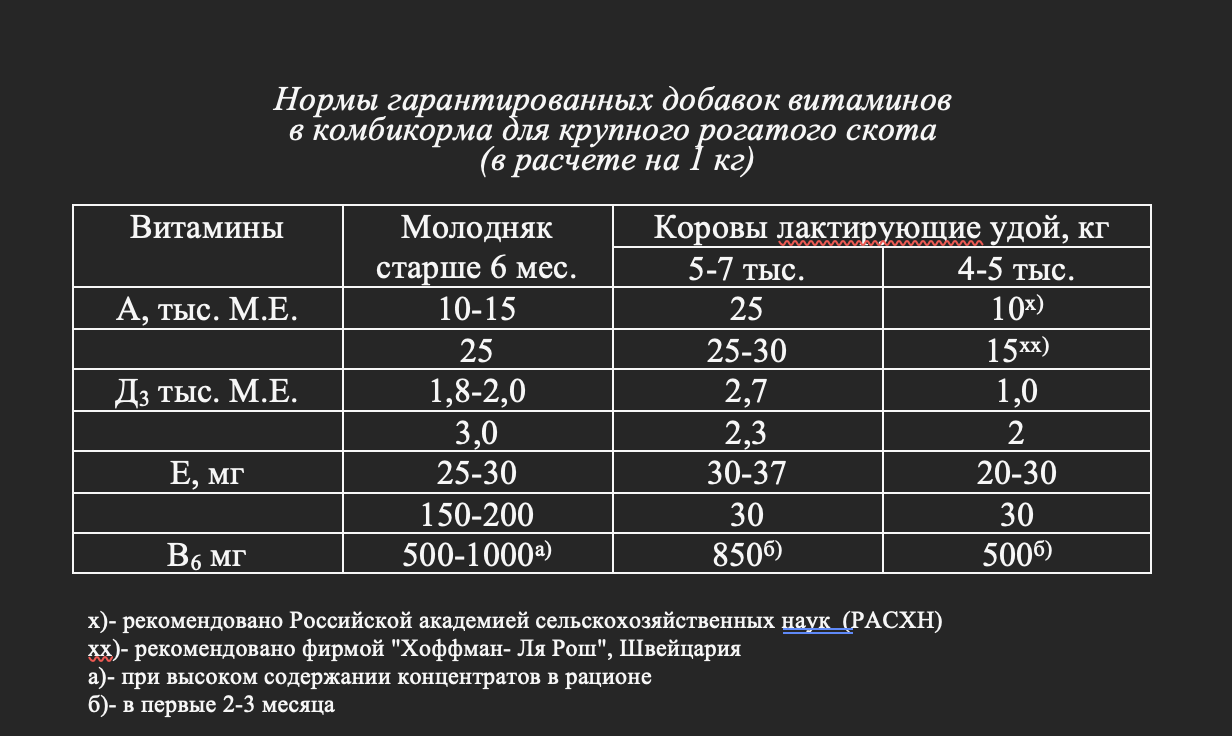

В таблице 1; 2 представлены новые нормы гарантированных до-бавок для молодняка и коров разной продуктивности, а также нормы ввода активных веществ в премиксы для крупного рогатого скота, утвержденные МСХ РФ в 1997 году.

В практике использования витаминов их лучше скармливать в форме комбикормов. Только при нарушениях обмена веществ коровам витамины вводят внутримышечно, подкожно или внутривенно. Они вступают в обмен быстрее и действует дольше. При ограниченных ресурсах жирорастворимых витаминов и для профилактики нарушений функции воспроизводства у коров и нетелей рекомендуется вводить сразу комплекс витаминов А, Д и Е. Для профилактики бесплодия в высокопродуктивных стадах с нарушенным обменом веществ рекомендуется вводить тривитамин (АД и Е, 1 мл= 30 мг А, 40 мг Д и 20 мг Е) в дозе 10 мг подкожно

В настоящее время в теле животных установлены почти все минеральные элементы, имеющие в составе почвы (более 100). Они входят в состав тканей, органов, клеток, биологических жидкостей и продукцию. Недостаток или избыток минеральных солей и их пло-хое усвоение приводит к нарушению обмена веществ и воспроизводительной функции животных. Влияние минеральных веществ на воспроизводство неодинаково. На воспроизводство сильно влияет обеспеченность организма кальцием и фосфором. В организме животного кальций служит материалом для построения костей ткани, он входит в состав мембран всех клеток и усиливает резистентность организма к заболеваниям. Регулирует кислотно-щелочной баланс, регулирует возбудимость гладкой мускулатуры органов размноже-ния и его недостаток характеризует дряблость матки. При кислом типе кормления организм обедняется кальцием, нарушается кислотно-щелочной баланс, что сказывается ослаблением работы всего организма и возникает бесплодие.

ФОСФОР. Фосфор также как и кальций входит в костную и другие ткани и органы. Участвует в минеральном и углеводно-жировом обмене. Сокращает все виды мышц, регулирует работу нервной ткани, и эндокринной системы, входит в основные буферные системы.

Недостаток или плохое усвоение фосфора проявляется в удлинении сроков инволюции матки и увеличении числа осеменений, атрофии яичников. Усвоение кальция и фосфора взаимосвязано и зависит от наличия витамина Д и уровня сахара и протеина. Недостаток сахара, как и избыток белка, кислый тип кормления не способствуют усвоению указанных элементов. Плохо усваиваются минеральные вещества и гиподинамин при кетозе, гиповитаминозах.

МАГНИЙ. Роль магния чаще проявляется на воспроизводстве через ухудшение усвоения кальция и фосфора. Недостаток магния в

рационе вызывает повышенную нервную возбудимость и ухудшение оплодотворяемости. При интенсивном кормопроизводстве нередко весной коровы заболевают магниевой тетанией и выход молодняка

уменьшается за счет падежа стельных животных.

НАТРИЙ. КАЛИЙ. ХЛОР. Эти элементы играют важную роль в пищеварении и обмене веществ, но непосредственно на воспроизводство они влияют меньше. Отдельные ученые отмечают, что при недостатке натрия ослабляет рост телок. Избыток калия с кормами вызывает понос у животных и нарушает продолжительность полового цикла.

МИКРОЭЛЕМЕНТЫ

Более сильное влияние на воспроизводство оказывает уровень отдельных микроэлементов в рационе. Огромные территории в Российской Федерации не имеют в кормах достаточного количества йода, а отдельные области- селена, кобальта. Эти элементы особенно взаимосвязаны с воспроизводством.

ЙОД. Йод влияет на функцию щитовидной железы и является

составной частью гормонов тироксина и трийодтронина. Эти гормоны

влияют на белковый обмен, рост и развитие молодняка, они участ-вуют в формировании половых гормонов. Недостаток йода в организ-ме приводит к задержанию последа, тихой охоте, нарушению эструса и низкой оплодотворяемости. Длительный недокорм йодом влияет на

нервную деятельность коров и телок и ослабляет половую доминан-ту, что проявляется отсутствием охоты. Недостаток йода в кормах усиливается в связи с его летучестью при силосовании, сенажиро-вании и сушке. Следует также отметить, что голштино-фризский и ост-фризский скот имеет повышенную потребность в йоде в связи с длительной селекцией в приморских зонах высокого содержания йо-да. Поэтому почти во всех Регионах России требуется добавка этого элемента в корм.

КОБАЛЬТ. Исследования показали, что в отдельных зонах страны (Калининградская обл., Нечерноземная зона) в почвах и кормах содержится недостаточное количество этого микроэлемента. У животных возникают патологические процессы, сопровождающие потерей аппетита, исхуданием, изменением шерстного покрова, заболеванием органов дыхания, рождением ослабленных телят, заторможением охоты, нарушением менструального цикла, снижением оплодотворяемости и бесплодием. Отрицательное влияние недостатка кобальта на состояние здоровья объясняется тем, что он входит в состав витамина В12, который у жвачных синтезируется в рубце и других отделах пищеварительного тракта. Для профилактики гипокобальтоза используют соли кобальта или готовые препараты витамина В12 (биовит-40, КМБ-12, мицелий актипомицетов). Институт химического синтеза РАН изготовил препарат амбиол, не содержащий кобальта, но по активности близкий к витамину В12. Как показали научные и производственные испытания доцента РАМЖ Варнавского А.Н. этот препарат значительно улучшает воспроизводство у коров, усиливает жизненность телят.

МАРГАНЕЦ. Марганец входит в состав многих ферментов: аргиназы, энолазы, фосфоглюкомутазы, тиаминазы, фосфатазы, участвующих в окислительно-восстановительной системе организма. Он также оказывает влияние на синтез гемоглобина в крови и росткового слоя костей. Поэтому незначительный дефицит марганца проявляется в нарушениях воспроизводительной функции; проявляющих в отсутствии охоты, расстройстве полового цикла, удлинении сервис-периода, увеличении числа случаев абортов и недоразвитости плода при рождении и т.д. Дефицит марганца у быков сопровождается снижением оплодотворяемости сперматозоидов и уменьшением объема эякулята. Дефицит марганца в организме зависит не только от его содержания в рационе, но и от наличия и соотношения кальция и фосфора. С увеличением выше потребности организма кальция интенсивность всасывания марганца начинает снижаться. Дефицит марганца также проявляется при большом количестве в рационе кукурузного силоса или свекловичного жома или концентратов. Сильно щелочные почвы препятствуют усвоению растениями марганца. Дефицит в рационе марганца покрывается за счет добавок солей. Марганец не обладает токсичностью и в практике не отмечено им отравление коров и телок.

ЦИНК. Цинк является составной частью многих ферментов, ре-

гулирующих углеводно-жировой и частично белковый обмен. Он входит главным образом в состав ферментов поджелудочной железы, но и имеется в других органах и тканях. При недостатке цинка у ко-ров наблюдается случаи ранней смертности эмбрионов и тяжелых ро-дов. Полагают, что цинк участвует в синтезе половых гармонов, а также в регуляции кислотно-щелочного равновесия организма. Дефи-цит цинка у коров может возникать при высоких дозах в рационе белка, кальция и фосфора, при этом в кишечнике образуются труд-норастворимые и малоусвояемые комплексы с цинком. Дефицит этого элемента в рационах обычно устраняется скармливанием солей. Однако цинк обладает токсичностью и его уровень в сухом веществе

рациона не должен превышать 50 мг/кг корм.

СЕЛЕН. Последние годы установлено, что существует тесное физиологическое взаимодействие между селеном и вытамином Е. Се-

лен интенсивно влияет на белковый и аминокислотный обмен, осо-бенно на образование и усвоение серосодержащих аминокислот, воздействует на процессы тканевого дыхания, иммунобиологическую

реакцию организма. Дефицит селена ведет к снижению оплодотворяе-

мости, учащению случаев абортов, мертворожденности и задержанию

последов. В сбалансированных рационах по селену и витамину Е оп- лодотворяемость достигает максимальных величин. Недостаток про-теина, энергии и дефицит витамина Е ухудшает всасывание и усвое-ние селена. Однако избыток селена опасен для здоровья животных для крупного рогатого скота МДУ оставляет свыше 0,5 мг/кг корма. При отравлениях нарушается координация движений, наблюдается общее угнетение, диарея, метеоризм рубца. Поэтому при добавках селена в рацион или при приготовлении премиксов надо соблюдать предельную осторожность.

МЕДЬ. Медь широко распространена в природе и тесно связана с гумусовым слоем, но усваивается растениями плохо. Потребность в меди у крупного рогатого скота находится на уровне 5-7 мг/кг корма. Медь -жизненнонеобходимый элемент она входит в состав фи-зиологически активных групп многих ферментов и прежде всего ци- тохромоксидазы, участвующей в усвоении кислорода в тканях и из-быток меди в рационе приводит к глубоким нарушениям функций ор-ганизма. У коров развивается анафродезия, нимфомания и ранняя смертность эмбрионов. Более сильно недостаток меди проявляется в форме анемии и задержке роста молодняка. Медь токсична и МДУ для крупного рогатого скота составляет 30 мг/кг корма. В рационе восполняется с премиксом или в виде минеральных солей.

Среди других элементов, оказывающих влияние на воспроиз-водство, выделяют ртуть, свинец, кадмий, мышьяк, фтор, никель, молибден. Их действие рассматривается в первую очередь, под уг-лом токсичности, а дефицит в рационе бывает исключительно редко. В условиях загрязнения окружающей среды вероятность токсичности

кормов воззрастает во всех зонах России

ВИТАМИНЫ

Учитывая сильное влияние витаминов на воспроизводство и их взаимодействие с металлами (Е и Д), рассмотрим современные данные по их использованию. Для нормализации обмена веществ и улучшения воспроизводства у коров и телок в рационе контролируют обеспеченность жирорастворимыми витаминами Д и Е, а витамин А нормируют по каротину или дополняют рацион готовой формой витамина А.

ВИТАМИН А. Витамин А участвует в обеспечении нормального состояния эпителия кожи, дыхательных путей, пищеварительного тракта, половых органов. Недостаток витамина А приводит к сниже-нию приспособляемости глаз к темноте и развитию "куриной слепо-ты". При более сильной недостаточности этого витамина наступает более тяжелое заболевание органов зрения- ксерофтальмия. Витамин А принимает участие в обмене белков и минеральных веществ, повы- шает содержание гликогена в мышцах, сердце и печени, участвует в синтезе гормонов коры надпочечников.

Велико влияние витамина А на воспроизводство. Недостаток витамина А у коров приводит к ухудшению формирования слизистых оболочек матки и влагалища, они становятся уязвимыми для пато-генной микрофлоры:

к гипофункции и атрофии яичников;

снижению оплодотворяемости;

появлению фетопатита;

эмбриональной смертности;

ослаблению и рождению мертвых телят;

задержанию последов и инволюции матки.

Недостаточность витамина А можно определить с большим трудом, так как наряду с А- гиповитаминозом часто отмечается и не-достаток других веществ, например, витамин Е оберегает витамин А от окисления.

Витамин А синтезируется кишечником из каротина растений.

Крупный рогатый скот единственный вид животных, который, наряду

с витамином А, нуждается и в каротиноидах. Обычно к весне каро-тиноиды кормов разрушаются и животные испытывают недостаток витамина А. Синтез витамина А ухудшается при концентратном и силосном типе кормления. Избыток кислых кормов в рационе препятствует синтезу и усвоению витамина А. Высокопродуктивные коровы даже летом при изобилии каротина в зеленом корме не способны обеспечить себя достаточным уровнем витамина А и нуждаются в добавках в рацион, на что обращено внимание в современных рекомендациях по витаминному питанию.

ВИТАМИН Д. Витамин Д в зоотехнии часто называют антирахическим, однако не меньшее значение он имеет при воспроизводстве стада. С одной стороны он стимулирует всасывание кальция в пищеварительном тракте, с другой влияет также на функцию желез внутренней секреции: гипофиз, парощитовидные, щитовидную, надпочечники, поджелудочную. Деятельность желез находится в прямой зависимости от содержания кальция в крови, которая его доставляет к органам и тканям. Синтезируется витамин Д из эргостеринов растений под действием ультрофиолетовых лучей. Животные содержат в крови и под кожей 7- дегидрохолестерин, который также под влиянием ультрофиолетовых лучей превращается в витамин Д. Поэтому важно животных прогуливать вне фермы даже когда нет солнца, ибо ультрофиолетовые лучи проникают через облака и туман. Витамин Д оказывает влияние на воспроизводство опосредствованно через кальциево-фосфорный обмен и работу желез внутренней секреции. При недостатке витамина Д больше всего страдает молодняк, в том числе телки случного возраста. Витамин Д частично теряет свою активность и хуже всасывается при кислом типе кормления и нарушении пищеварения. Основными источниками витамина Д являются: сено солнечной сушки, сенаж, зеленый корм, при этом бобовые культуры его содержат значительно больше чем злаковые. При недостатке витамина Д в кормах он может восполняться синтетическими препаратами.

ВИТАМИН Е. Этот витамин обладает широким спектром действия и значение его в полной мере еще изучено не до конца. Недостаточность его вызывает снижение оплодотворяемости, аборты, рассасывание плода на ранней стадии беременности, дегенерацию семенников, мышечную дистрофию в виде дегенерации скелетных и сердечной мышц, энцефаломаляцию, ожирение и некроз печени, коричневую пигментацию жировой ткани и матки. Витамин Е в пищеварительном тракте оказывает антиокисляющее действие на витамин А и каротин. Установлена также тесная связь селена и витамина Е. Они взаимно усиливают свои функции и связаны с серосодержащими аминокислотами. Витамина Е много в зародышах зерна, отрубях, зеленом корме, отходах пивоваренного производства.

Отечественная и зарубежная промышленность выпускает искусственные препараты этого витамина (в виде порошка, масляного раствора и драже), а также комплексные витаминные препараты А, Д и Е.

ВИТАМИН С. В литературе отмечается о благотворном действии парэнтерально введеной аскорбиновой кислоты при различных формах бесплодия крупного рогатого скота. Так, введением витамина С в дозе 1-2 г на 500 кг живой массы 1-2 раза в неделю удалось значительно повысить половую активность молодых бычков и устранять различные функциональные нарушения в половых органах коров, особенно нарушения функции яичников. Отмечается также при метритах повышение витамина С в крови как защитная реакция организма на внедрение инфекции в матку.

ВИТАМИН К. Витамин К имеет несколько групп, которые обладают антигеморрагическим действием и способствуют заживлению катаральных процессов в матке. Его недостаток обнаруживается весной и летом, когда у коров проявляется бурно охота, то из матки могут появляться кровяные выделения. Витамина К много в зеленом корме бобовых, сене, горохе, сое. Он вырабатывается микрофлорой рубца и при нормальной его работе проблем с обеспечением коров и телок не возникает. В настоящее время витамин К не нормируют, а при необходимости делают инъекцию животным в лечебных целях.

ВИТАМИН F (линолевая кислота). Витамин F входит в комплекс

жирорастворимых витаминов, участвует в обмене веществ, особен-ности формирования кожных покровов. Однако его недостаток может

отразиться на общем состоянии здоровья животных.

ВИТАМИНЫ ГРУППЫ В (В1, В2, В3, РР, В5, В6, Вс, В12, Вн и др.). Водорастворимые витамины группы В обеспечивают все жизненные процессы организма. Они имеются в кормах, но основное количество образуется в желудочно-кишечном тракте жвачных и нарушение пищеварения негативно сказывается на здоровье и воспроизводство животных. Для коров и телок в практике еще не используют указанные витамины. Имеется лишь сообщение ВИЖа о положительном эффекте скармливания витамина В 45 0(обозначается еще РР, никатиномид) высокопродуктивным коровам, но результаты исследований не связаны с воспроизводством и заслуживают глубинную экономическую проработку.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВИТАМИНОВ И ИХ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ПРАКТИКЕ

Недостаток или избыток одного витамина может ослабить или

усилить влияние одного или несколько других витаминов. При час-тичной недостаточности рибофлавина (В2), добавка витамина С улучшает аппетит, повышает содержание рибофлавина в печени, уси- ливает рост молодняка и снижает падеж скота. Витамин В12 осинтезируется в рубце только при наличии кобальта. Витамин Е оказывает сберегающее действие в кишечнике и печени. Усвоение всех витаминов и многих минеральных веществ связано с уровнем белка и углеводов. Витамин Д в больших дозах перед отелом профилактирует родильные парезы у коров, нормализуя кальциевый обмен. Многочисленные стрессовые условия встречающиеся в практике кормления и содержания животных, разнообразие продуктивности коров и телок вызвали необходимость повысить и дифференцировать в России нормы скармливания витаминов и микроэлементов.

В таблице 1; 2 представлены новые нормы гарантированных до-бавок для молодняка и коров разной продуктивности, а также нормы ввода активных веществ в премиксы для крупного рогатого скота, утвержденные МСХ РФ в 1997 году.

В практике использования витаминов их лучше скармливать в форме комбикормов. Только при нарушениях обмена веществ коровам витамины вводят внутримышечно, подкожно или внутривенно. Они вступают в обмен быстрее и действует дольше. При ограниченных ресурсах жирорастворимых витаминов и для профилактики нарушений функции воспроизводства у коров и нетелей рекомендуется вводить сразу комплекс витаминов А, Д и Е. Для профилактики бесплодия в высокопродуктивных стадах с нарушенным обменом веществ рекомендуется вводить тривитамин (АД и Е, 1 мл= 30 мг А, 40 мг Д и 20 мг Е) в дозе 10 мг подкожно

или внутримышечно 4 раза в сухостой- ный период и 2 раза в новотельный с интервалом 10 дней. При этом не только улучшается воспроизводство, но и новорожденные телята меньше болеют.

Для здоровых коров и телок внутримышечная витаминизация не- оправдала как экономически, так и биологически- в организме об-разуются антивитаминные блокирующие комплексы. Противопоказаны также массированные дозы витаминов (20-30 мл), при которых часть витамина не рассасывается. Оптимальное решение проблемы- ежедневное скармливание биологически активных веществ с комбикормом или в форме премикса.

РАСТИТЕЛЬНЫЕ ВЕЩЕСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ

НА ПОЛОВУЮ ФУНКЦИЮ

В настоящее время известно более 300 видов растений, кото-рые усиливают или ослабляют половую функцию коров и телок. По характеру активности их различают как эстрагенно-активные растения (фитоэстрогены), так и антиэстрогенные.

Эстрогенная активность кормовых растений к настоящему вре- мени изучена еще недостаточно. Эстрогены накапливаются в расте-ниях весной в период до цветения и по мере старения их уровень падает. В то же время в литературе отмечается, что при поражениях люцерны бурыми грибками возрастает уровень эстрогенов. Это расценивается исследователями как защитная реакция растений на неблагоприятные факторы. Во всех случаях увеличения фитоэстроге-нов в кормах приводит к "всплеску" половой активности самок и возбуждении секреции молока. Установлено, что зеленые бобовые культуры (клевер, люцерна и др.) содержат больше эстрогенов чем злаковые. Из злаковых культур выделяется зеленая масса кукурузы. Биологическую активность эстрогенов корма определяют в опытах на лабораторных животных. Длительное время ее выражали в мышиных

единицах (МЕ). За одну МЕ принималось такое количество вещества, которое вызывало течку (стадию чешуек) у 50% подопытных лабора-торных животных. Для лучшей сравнимости результатов биологичес- кую активность корма в настоящее время принято выражать в экви-валентах диэтилстильбэстрола на единицу массы сухого вещества корма (ед/100 г, ед/кг). Однако в некоторых странах в качестве эквивалента используют эстрадиол.

В конце 40-х годов этого века в юго-западной части Австралии фермеры-овцеводы увеличили посевы раноцветущего подземного клевера с целью увеличения шерстной продуктивности, но в стадах появилась 90%-ная яловость овец, она у маток проявлялась нимфо-манией и выпадением влагалища. Среди молодняка были случаи падежа с ярко выраженной картиной увеличения матки, баранчики почти не болели. Подобные нарушения функции размножения были затем зарегистрированы на пастбищах во многих частях земного шара. В Финляндии в начале 70-х годов было установлено, что скармливание силоса из красного клевера приводит к нарушению функции воспроизводства коров при уровне 160 ед/кг диэтилстильбэстрола. В Германии также отмечали, что обильное скармливание силоса из смеси люцерны и злаковой травы приводило к нарушению цикличности и снижению оплодотворяемости коров. Более 10 лет исследовал эту проблему в Армении О. Мадоян. В основных зонах и животноводческих районах республики он изучал 136 видов растений и 118 кормовых средств. Было изучено 52 образца клевера красного (лугового) 14 образцов клевера белого (пастбищного) и 17 образцов люцерны. Средний показатель их эстрогенной активности составлял 590 (375-1083), 483 (416-835) и 332 ед/кг. Из злаковых растений, представляющих интерес как кормовые, эстрогенной активностью обладают тимофеевка луговая- 270 ед/кг, овес на зеленый корм- 140 и кукуруза сорт Масино-540 ед/кг. Показатель эстрогенной активности в сене отличного качества был равен 100-140 ед/кг, силосе - 140, картофеле - 100, кормовой свекле - 135 ед/кг. В соломе, сахарной свекле, комбикорме, зерне, овсе эстрогенов не обнаружено.

В 10 хозяйствах 6 районов республики средняя продолжительность сервис-периода коров составила 75-112 дней. Часть коров оплодотворилась спустя 150-180 дней после отела. При этом в хозяйствах наблюдалась положительная связь между эстрогенной активностью рациона коров и величиной их сервис-периода, эта картина четко проявлялась в летний период.

В Подмосковье изучалось влияние уровня внесения минеральных удобрений на эстрогенную активность пастбищ. С увеличением уровня N120 Р40 К60 до N60 Р120 К180 содержание эстрогенов снижалось и отразилось на увеличении срока наступления первой охоты коров с 32 до 37 дней, но существенной разницы в оплодотворении не установлено. Среднее потребление эстрогенов на культурном пастбище составляет 649 ед/кг.

Обобщая материалы по влиянию эстогенов на организм коров,

можно сделать вывод. В обычных естественных травах эстрогенов выше критического уровня не накапливается, интенсификация кор- мопроизводства также не влияет существенно на изменение фитоэст-рогенного уровня. Богатые эстрогенами бобовые травы (клевер, лю-церна) животным надо скармливать осторожно, так как отдельные их сорта могут проявлять высокую эстрогенную активность и вызывать бесплодие. Нормативов по уровню эстрогенов в рационе и отдельных культурах для животных не установлено. В растениях накапливаются также и антиэстрогены, которые частично или полностью подавляют действие собственных или введенных в организм извне эстрогенов. Они могут оказывать влияние и на воспроизводство сельскохозяйс-твенных животных. Химическая структура антиэстрогенов до сих пор

не известна. Исследования показали, что антиэстрогены воздейс-твуют на гипоталама-гипофизарный центр обращения половых гормонов. Возможны и конкурентные влияния на периферические эффекторы эстрогенов, то есть антиэстрогены воздействуют на те же органы, что и эстрогены.

Антиэстрогенной активностью обладает незрелая люцерна, зе-леная кукуруза, зеленая рожь, а также некоторые высокогорные лу-говые травы и отдельные экзотические растения, что обнаруживается бесплодием скота в летний период методом исключения других возможных неблагоприятных факторов.

В литературе отмечается о наличии растений, которые обладают антигонадотропным действием. Полагают, что составные части ферментов растений подавляют гормональный фон животных и они

длительно не приходят в охоту. Установлены такие вещества в во-робейнике лекарственном (полевом), кровохлебке и посевном горош-ке.

Плодовитость крупного рогатого скота нарушают растения се-мейства крестоцветных, которые содержат алило-горчичные масла. В практике снижение оплодотворяемости отмечено при скармливании рапса, горчицы посевной, а также шротов (жмыхов) из этих культур. У кормовой капусты накапливаются гейтрогенные вещества, которые подавляют деятельность щитовидной железы. Она тесно связана с передней долей гипофиза и функционально влияет на яичник, при этом у коров наблюдается тихая охота и увеличивается образование фоликулярных кист.

ТОКСИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА

Токсические вещества, встречающиеся в кормах и добавках, можно подразделить на 4-е основные группы: тяжелые металлы, пле-сени и их токсины, остатки гербицидов, фунгицидов и инсектицидов, яды растений. Большинство токсических веществ воздействуют на организм и на этой основе ухудшают воспроизводство. Однако есть соединения, которые, непосредственно влияют на функцию воспроизводства, например, нитраты и нитриты, эстрогены молодых растений, тиреостатики и другие. Рассмотрим влияние отдельных групп.

ТЯЖЕЛЫЕ МЕТАЛЛЫ. В связи с развитием промышленности, увеличением масштабов подземных разработок и несоблюдением многими предприятиями экологических требований охраны окружающей среды нередко корма загрязняются токсическими элементами: свинцом, ртутью, кадмием, фтором, мышьяком, сурьмой, никелем, медью, цинком и другим. Последние государственные отраслевые стандарты оценки кормов (силос, сенаж, зерносенаж, сено) предусматривают определение в сырье ртути, кадмия, свинца, мышьяка, меди, цинка и нитратов. Предельно допустимые концентрации (ПДК) и временно максимально допустимые уровни химических элементов в кормах и добавках установлены Департаментом ветеринарии Минсельхоза России.

Наиболее широкое загрязнение кормов происходит свинцом, так

как его соединения используют для предупреждения детонации авто- бензина. Он с выхлопными газами выбрасывается из автотранспорта и попадает за санитарно-технические зоны в растения, которые используют как пастбища и для заготовки кормов. Известны также случаи заглатывания коровами свинцовых аккомуляторных пластин. Острые случаи отравления бывают редко, чаще наблюдаются хрони- ческие интоксикации со снижением оплодотворяемости коров и те-лок. Клинические признаки отравления скота характеризуются пос-тепенным исхуданием, общей слабостью, чередованием поносов и за-поров, снижением молочной продуктивности. Нетоксическая доза (подпороговая) свинца для крупного рогатого скота составляет 5 мг/кг корма.

Высокой токсичностью обладает ртуть, при которой бывают случаи острого отравления. Ртуть входит в состав фунгицидов, ис-пользуемых для протравливания семян (гранозан). Даже при незна- чительных отравлениях крупного рогатого скота у маток наступает стойкое песплодие. ПДК в кормах не должно превышать 0,1 мг/кг. Кадмий может попасть к животным в зонах разработки и при покры-тии помещений кадмиевыми красками. ПДК в кормах- 0,3 мг/кг. Мышьяк часто входит в состав ветеринарных препаратов, он накап-ливается в организме в избытке при нарушении правил использова-ния премиксов и других добавок. При хроническом отравлении раз-виваются атаксии, тонические судороги, гастроэнтериты и снижение оплодотворяемости. ПДК в кормах- 0,5 мг/кг.

Препараты меди используются в качестве фунгицидов при обработке пропашных и других культур. Хронический медный токси-коз характеризуется двумя периодами: скрытый и гемолитический криз, с наступлением которого происходит резкое увеличение кон- центрации меди в крови и снижение содержания эритроцитов и ге- моглобина, повышением уровня лейкоцитов и билирубина. ПДК в кормах- 30 мг/кг.

Цинк не является особо токсичным элементом для крупного ро-гатого скота. Однако в зонах с высоким его содержанием возможно хроническое отравление животных с поражением печени, почек, под- желудочной железы. ПДК в кормах-50 мг/кг.

ПЛЕСЕНИ И ИХ ТОКСИНЫ. Во многих странах мира отмечается увеличение поражения пшеницы, ячменя, ржи и других злаковых культур фузариозом. Данный грибок попадает в зерно из почвы, снижает урожайность зерна, а злаки становятся токсичными. В процессе неправильного хранения (влажность) на всех зерновых культурах и отходах технических производств (жмыхи, шроты, жом, отруби) также образуются грибки фузариум, триходерма, стахиботрус, цефалоспориум, миротесиум и другие. Плесенные грибки вырастают и при неправильной заготовке грубых и сочных кормов. В настоящее время в плесенях выделено более 10 токсичных соединений. Их токсичность бывает высокой и умеренной. При умеренной токсичности происходит хроническое отравление коров с ухудшением воспроизводства, рождением ослабленного молодняка и небольшим процентом поражения долей вымени, протекающей в форме мастита. При подозрении плесневелости корма и, особенно комбикорма и БВД, его отправляют на токсический анализ в ветлабораторию. Характерным признаком отравления токсинами грибков является понос, потеря аппетита и угнетение. Хроническая картина длительного отравления стельных коров сопровождается увеличением рождения мертворожденных телят и общим ослаблением состояния здоровья маток.

ГЕРБИЦИДЫ, ФУНГИЦИДЫ И ИНСЕКТИЦИДЫ. В целях экономии материальных, энергетических и трудовых ресурсов в современных условиях расширяется применение гербицидов, фунгицидов и инсектицидов. Гербициды используются для борьбы с сорняками, ядовитыми растениями, а фунгициды для предупреждения и уничтожения грибковых болезней растений, представляют инсектициды- для борьбы с вредными насекомыми. Применяемые ранее в нашей стране препараты прошли широкую производственную апробацию и только нарушение Инструкций могло вызывать отравление животных. Завозимые из-за рубежа новые препараты требуют пристального внимания, так как их испытание проведено в других зонах. Исследования указанных остаточных веществ проводят в том случае, если имеется подозрение на хроническое отравление ими животных или ухудшения воспроизводства стада, когда другие неблагоприятные факторы будут исключены.

ЯДЫ ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ РАСТЕНИЙ.

В процессе обмена веществ у отдельных растений накапливают-ся ядовитые для животных продукты обмена веществ. Такие токси-ческие соединения могут при определенных условиях появляться в растениях, которые считаются лучшими кормовыми травами или дие- тическими кормовыми продуктами, например, люцерне, картофеле, свекле. Они влияют на нарушение обмена веществ животных или непосредственно на воспроизводительную функцию. Среди токсических соединений растений, в первую очередь, можно выделить азотистые соединения- нитраты и нитриты.

Нитраты в рубце при неполном синтезе могут превращаться в более токсичные соединения- нитриты. Они соединяются с гемогло-бином, образуя метгемоглобин, который вызывает гипоксию органови тканей. Нитраты и нитриты окисляют витамины А, Д и Е, соединяясь с органическими соединениями крови образуют нитрозные соединения, стимулирующие онкологические заболевания. Нитраты и нитриты вызывают эмбриональную смертность и мертворожденность. Часто в летний период бывает массовое перекрытие животных а затем - кисты яичников. Азотистые яды образуются во всех растениях при нарушении агротехнике возделывания кормовых культур, избыточном внесении азотистых удобрений, резкой смене погоды, особенно сухости климата. Профилактика отравления скота заключается в улучшении агротехники возделывания кормовых культур и увеличении скармливания коровам углеводистых добавок и витаминов А, Д, Е

При хранении картофеля и моркови на свету в них происходит накопление соланина- в зеленой части. Соланин губительно влияет на весь организм, вызывая аборты и подавляя охоту. Скармливать такой корм нельзя.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Основное направление в профилактике алиментарного бесплодия в нашей стране- увеличение кормов и улучшение их качества за счет внедрения новейших технологий их заготовки и хранения. Вместе с этим хозяйства должны постоянно иметь запас белково-минерально-витаминных добавок и рационально использовать телкам и коровам. Глубокое понимание физиологических и биохимических процессов, протекающих в организме и создание адекватных условий кормления и содержания коровам и телкам также будет способствовать увеличению плодовитости скота. Надо помнить, что в условиях рынка бесплодие скота может нанести непоправимый экономический ущерб хозяйству и вызвать его разорение. Увеличение плодовитости коров и телок - проблема сложная и она требует наряду с кормлением, комплексного решения, включая также вопросы технологии искусственного осеменения, научного подбора пар, организации лечебно-профилактической работы, содержания и обслуживания животных.

ЛИТЕРАТУРА

Основная

1. Нормы и рационы кормления сельскохозяйственных живот-ных. Справочное пособие. З-е издание переработанное и дополнен-ное. Под ред. А.П.Калашникова, В.И.Фесинина, В.В.Щеглова, Н.И.Клейменова .-М. 2003. -456с.

2. Попов Н.И. Кормление и содержание высокопродуктивных коров. Животноводство России.- 2001, №№ 1,2 -с.24-25 и 34-35 соответственно номерам.

З. Попов. Н.И. Особенности кормления и содержания коров с годовым удоем 8-15 тыс. кг молока. Московская обл., п. Быково, РАМЖ . -2003, с. 1-26.

4. Спассков В.И. Минеральные элименты и воспроизведение у сельскохозяйственных животных. М.0., п. Быково, РАМЖ . -1999. с 1-17.

5. Решетникова Н.М. и др. Руководство по воспроизводству стада молочного крупного рогатого скота. М.: 2002 .с 1-96.

6. Эрнст Л.К., Варнавский А.П. Репродукция животных. М., 2002. с 1-364.

Дополнительная

1. Визнер Э. Кормление и плодовитость сельскохозяйственных животных. Перевод с немецкого О.Н.Преображенского. М.: «Колос», 197б, с. 160 с ил.

2. Порфирьев И.А. Белковый обмен у высокопродуктивных молочных коров разных пород при бесплодии. «Повышение конкурентноспособности животноводства и задачи кадрового обеспечения». Мат. науч-пр. конференции, РАМЖ .-2000. -с.50-51.

3. Мадоян О.О. Эстрогены и их роль в воспроизводстве животных. Животноводство, 1972, 12. 82-86.

4. Егунова Е. Эффективность йодосодержащих препаратов при акушерскогинекологической патологии. Ветеринария, 2002, №8, с. 33-35.